X線作業主任者の過去問の解説:管理(2025年4月)

ここでは、2025年(令和7年)4月公表の過去問のうち「エックス線の管理に関する知識(問1~問10)」について解説いたします。

それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。

◆X線作業主任者の過去問の解説:管理(2025年4月)

◆X線作業主任者の過去問の解説:法令(2025年4月)

◆X線作業主任者の過去問の解説:測定(2025年4月)

◆X線作業主任者の過去問の解説:生体(2025年4月)

問1 工業用エックス線装置のエックス線管及びエックス線の発生に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)エックス線管の管電流は、陰極から陽極に向かって流れる。

(2)陰極のフィラメント端子間の電圧は、フィラメント加熱用の降圧変圧器を用いて10~20V程度にされている。

(3)陽極のターゲットにタングステンが多く用いられる主な理由は、熱伝導率が高く、加工しやすいことである。

(4)陽極のターゲット上のエックス線が発生する部分を実効焦点といい、これをエックス線束の利用方向から見たものを実焦点という。

(5)陽極のターゲットに衝突する直前の電子の運動エネルギーは、管電圧の2乗に比例する。

(1)は誤り。エックス線管の「管電流」は、陰極(マイナス極)から陽極(プラス極)に電子が移動する流れのことです。ただし、電子の流れの方向と電流の方向は、逆向きになります。

(2)は正しい。フィラメントを加熱するためには10~20V程度の低電圧を使用します。降圧変圧器でこの電圧を作ります。

(3)は誤り。タングステンが選ばれる主な理由は、「融点が非常に高く(約3400℃)」「原子番号が高いためエックス線の発生効率が良い」ことです。「熱伝導率が高く加工しやすい」は主要因ではありません。

(4)は誤り。陽極のターゲット上のエックス線が発生する部分を実焦点といい、これをエックス線束の利用方向から見たものを実効焦点といいます。

(5)は誤り。電子の運動エネルギーは、管電圧に比例します。つまり一次関数的関係であり、2乗には比例しません。

問2 特性エックス線に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)特性エックス線の波長は、ターゲット元素の原子番号が大きくなると長くなる。

(2)特性エックス線は、連続スペクトルを示す。

(3)管電圧が、K系列の特性エックス線を発生させるのに必要な最小値であるK励起電圧を下回るときは、他の系列の特性エックス線も発生することはない。

(4)K殻電子が電離されたことによって特性エックス線が発生することをオージェ効果という。

(5)K系列の特性エックス線は、エックス線管の管電圧を上げると強度が増大するが、その波長は変わらない。

(1)は誤り。原子番号が大きくなるほど、特性エックス線の波長は短く(エネルギーは大きく)なります。

(2)は誤り。連続スペクトルを示すのは連続エックス線(制動エックス線)です。特性エックス線は、線スペクトル(不連続なピーク)として現れます。

(3)は誤り。K系列の特性エックス線が発生しない場合でも、L系列など他の系列の特性エックス線が発生することもあります。

(4)は誤り。K殻電子が電離された後に、上位軌道の電子が落ちると特性エックス線が出ますが、「オージェ効果」は、特性エックス線(光子)を出さず、別の電子が飛び出す現象です。

(5)は正しい。K系列の特性エックス線の波長は、元素固有で変わらず、管電圧を上げることでその強度(量)は増加します。

問3 エックス線装置について、次のAからDのように条件を変化させるとき、発生する連続エックス線の全強度を大きくするものの全ての組合せは(1)~(5)のうちどれか。

A 管電流は一定にして、管電圧を2倍にする。

B 管電圧は1/2にして、管電流を2倍にする。

C 管電圧は2倍にして、管電流を1/2にする。

D 管電圧及び管電流は一定にして、ターゲットを原子番号のより大きな元素にする。

(1)A,B

(2)A,C,D

(3)A,D

(4)B,C

(5)B,C,D

Aは正しい。管電圧を2倍 → 強度は4倍。

Bは誤り。管電圧を1/2 → 強度は1/4、管電流を2倍 → 強度は2倍 ⇒ 合計で1/2。

Cは正しい。電圧を2倍 → 強度は4倍、管電流を1/2 → 強度は1/2 ⇒ 合計で2倍。

Dは正しい。ターゲットを原子番号の大きい元素にすることで強度は大きくなります。

問4 エックス線の散乱に関する次の文中の[ ]内に入れるAからCの語句又は数値の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

「エックス線装置を用い、管電圧100kVで、厚さが20mmの鋼板及びアルミニウム板のそれぞれにエックス線のビームを垂直に照射し、散乱角135°の方向の後方散乱線の空気カーマ率を、照射野の中心から2mの位置で測定してその大きさを比較したところ、[ A ]の後方散乱線の方が大きかった。

次に、同じ照射条件で、鋼板について、散乱角120°及び135°の方向の後方散乱線の空気カーマ率を、照射野の中心から2mの位置で測定し、その大きさを比較したところ、[ B ]の方向の方が大きかった。

また、同じ照射条件で、鋼板について、散乱角30°及び60°の方向の前方 散乱線の空気カーマ率を、照射野の中心から2mの位置で測定し、その大きさを比較したところ、[ C ]の方向の方が大きかった。」

(1)A:鋼板 B:120° C:60°

(2)A:鋼板 B:135° C:30°

(3)A:鋼板 B:135° C:60°

(4)A:アルミニウム板 B:120° C:60°

(5)A:アルミニウム板 B:135° C:30°

A:後方散乱線では、鋼板よりもアルミニウム板の方が空気カーマ率が大きくなります。

B:後方散乱線では、120°より135°の方が、空気カーマ率が大きくなります(後方散乱は角度が大きいほど強くなる)。

B:前方散乱線では、60°より30°の方が、空気カーマ率が大きくなります(前方散乱は角度が小さいほど強くなる)。

問5 単一エネルギーで太い線束のエックス線が物質を透過するときの減弱及び再生係数(ビルドアップ係数)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)再生係数は、1未満となることはない。

(2)再生係数は、線束の広がりが大きいほど大きくなる。

(3)再生係数は、入射エックス線のエネルギーや物質の種類によって異なる。

(4)再生係数は、物質の厚さが厚くなるほど大きくなる。

(5)再生係数は、入射エックス線の線量率が高くなるほど小さくなる。

(1)(2)(3)(4)は正しい。

(5)は誤り。線量率が高いこと自体は、再生係数の大きさに直接関係しません。

問6 エックス線と物質との相互作用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)コンプトン効果とは、原子のK殻、L殻等の内殻電子がエックス線光子のエネルギーの一部を吸収して原子の外に飛び出し、入射エックス線が散乱される現象である。

(2)コンプトン効果は、必ず特性エックス線の発生を伴う。

(3)光電効果が起こる確率は、物質の原子番号が大きくなるほど増大する。

(4)光電効果により光子エネルギーが原子に吸収されて光子は消滅し、このとき入射エックス線に等しい運動エネルギーを持つ電子が放出される。

(5)電子対生成は、入射エックス線のエネルギーが、電子1個の静止質量に相当するエネルギー以上であるときに生じる。

(1)は誤り。コンプトン効果は外殻電子との相互作用です。内殻では、光電効果が支配的になります。

(2)は誤り。コンプトン効果では、特性エックス線は発生しません。

(3)は正しい。光電効果の発生確率は、おおむね原子番号の4.5乗に比例して増大するとされています。

(4)は誤り。光子のエネルギー全てが運動エネルギーになるのではなく、束縛エネルギーが差し引かれた分が運動エネルギーになります。

(5)は誤り。電子対生成は、電子2個分の静止質量エネルギー(1.02MeV)以上で生じます。

問7 単一エネルギーの細いエックス線束が物体を透過するときの減弱に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)半価層の値は、1MeV程度以下のエネルギー範囲では、エックス線のエネルギーが高くなるほど小さくなる。

(2)軟エックス線の場合は、硬エックス線の場合より、半価層が厚い。

(3)鉄の半価層は、鉛の半価層より小さい。

(4)半価層h(cm)は、減弱係数μ(cm-1)に反比例する。

(5)半価層の10倍の厚さでは、エックス線の強度は20分の1になる。

(1)は誤り。エネルギーが高くなると、透過力が増し、半価層は厚くなります。

(2)は誤り。軟エックス線の方が吸収されやすいので、半価層は薄くなります。

(3)は誤り。鉄より鉛の方が原子番号が高く吸収しやすいため、鉛の半価層の方が小さくなります。

(4)は正しい。

(5)は誤り。半価層の10倍では、強度は1/1024(=2の10乗分の1)になります。20分の1ではありません。

問8 ろ過板に関する次の文中の[ ]内に入れるAからCの語句の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

「ろ過板は、照射口に取り付けて、透過試験に役立たない[ A ]エックス線(波長の[ B ]エックス線)を取り除き、無用な散乱線を減少させるために使用する。 しかし、[ C ]などで[ A ]エックス線そのものを利用する場合には、ろ過板は使用しない。」

(1)A:硬 B:長い C:エックス線回折装置

(2)A:硬 B:短い C:蛍光エックス線分析装置

(3)A:軟 B:長い C:蛍光エックス線分析装置

(4)A:軟 B:長い C:エックス線CT装置

(5)A:軟 B:短い C:エックス線回折装置

A:ろ過板は、軟エックス線(エネルギーの小さいエックス線)を除去します。

B:軟エックス線は、波長が長いエックス線です。

C:蛍光エックス線分析装置では、軟エックス線を利用するため、ろ過板は使いません。

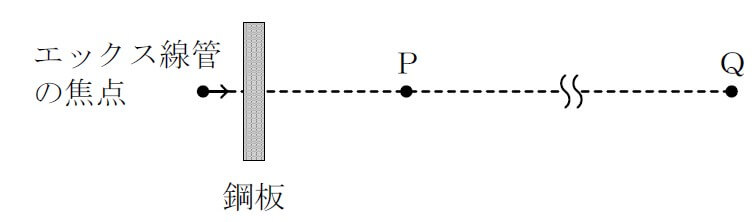

問9 下図のように、エックス線装置を用いて鋼板の透過写真撮影を行うとき、エックス線管の焦点から3mの距離のP点における写真撮影中の1cm線量当量率は0.2mSv/hである。

露出時間が1枚につき110秒の写真を週400枚撮影するとき、エックス線管の焦点とP点を通る直線上で焦点からP点の方向にあるQ点が管理区域の境界線の外側にあるようにしたい。

焦点からQ点までの距離として、最も短いものは(1)~(5)のうちどれか。

ただし、3か月は13週とする。

(1)10m

(2)12m

(3)15m

(4)20m

(5)25m

答え(3)

この問題は、図のQ点が管理区域の境界線の外側にあるとき、エックス線管の焦点からQ点までの最短距離を求めるものです。

なお、管理区域とは、3か月あたり1.3mSvを超えるおそれのある区域です。

まず、3か月当たりの全撮影時間を計算します。

全撮影時間=1枚当たりの露出時間×週の撮影枚数×3か月の週数

=110/3,600[h/枚]×400[枚/週]×13[週/3か月]

=572,000/3,600[h/3か月]

次に、P点における3か月当たりの線量当量を計算します。

線量当量=線量当量率×全撮影時間

=0.2[mSv/h]×572,000/3,600[h/3か月]

=114,400/3,600[mSv/3か月]

それでは、逆2乗則を使って、エックス線管焦点から管理区域の境界までの距離aを求めましょう。

逆2乗則は、強度が距離の2乗に反比例して減少する法則なので、次のような計算式で表されます。

強度A/強度B=距離b2/距離a2

1.3[mSv/3か月]/114,400/3,600[mSv/3か月]=32[m]/a2[m]

a2[m]=114,400/3,600[mSv/3か月]×32[m]/1.3[mSv/3か月]

a2[m]=114,400/3,600[mSv/3か月]×9[m]/1.3[mSv/3か月]

a2[m]=220[m]

a[m]≒14.8[m]

したがって、Q点が管理区域の境界線の外側にあり、焦点からQ点までの距離として、最も短いものは(3)15mです。

問10 あるエックス線装置のエックス線管の焦点から1m離れた点における1cm線量当量率は16mSv/minであった。

このエックス線装置を用い、厚さ8mmの鋼板及び厚さ40mmのアルミニウム板にそれぞれ別々に照射したところ、透過したエックス線の1cm線量当量率はいずれも4mSv/minであった。

厚さ14mmの鋼板と厚さ30mmのアルミニウム板を重ね合わせ44mmとした板に照射した場合、透過後の1cm線量当量率は次のうちどれか。

ただし、エックス線は細い線束とし、測定点はいずれもエックス線管の焦点から1m離れた点とする。

また、鋼板及びアルミニウム板を透過した後の実効エネルギーは、透過前と変わらないものとし、散乱線による影響は無いものとする。

(1)0.1mSv/min

(2)0.5mSv/min

(3)1.0mSv/min

(4)1.5mSv/min

(5)2.0mSv/min

答え(2)

この問題は、鋼板とアルミニウム板という2種類の異なる板を重ね合わせて、そこにエックス線を照射したときの透過後の線量率を求めるものです。

まず、次の減弱の式を使って、鋼板とアルミニウム板の半価層hを計算します。

I=I0(1/2)x/h

先に、鋼板の半価層hです。

4[mSv/min]=16[mSv/min](1/2)8[mm]/h[mm]

4[mSv/min]/16[mSv/min]=(1/2)8[mm]/h[mm]

1/4=(1/2)8[mm]/h[mm]

(1/2)2=(1/2)8[mm]/h[mm]

指数の部分を抜き出して計算します。

2=8[mm]/h[mm]

h[mm]=4[mm]…鋼板

次に、アルミニウム板の半価層hです。

4[mSv/min]=16[mSv/min](1/2)40[mm]/h[mm]

4[mSv/min]/16[mSv/min]=(1/2)40[mm]/h[mm]

1/4=(1/2)40[mm]/h[mm]

(1/2)2=(1/2)40[mm]/h[mm]

指数の部分を抜き出して計算します。

2=40[mm]/h[mm]

h[mm]=20[mm]…アルミニウム板

2種類の異なる板を重ね合わせたときの減弱の式は次のようになります。

I=I0(1/2)x/h×(1/2)x/h

先の「(1/2)x/h」が鋼板の減弱を、後の「(1/2)x/h」がアルミニウム板の減弱を意味します。

それでは問題文の板の厚さの値と先ほど求めた半価層の値を代入して計算していきます。

I[mSv/min]=16[mSv/min](1/2)14[mm]/4[mm]×(1/2)30[mm]/20[mm]

I[mSv/min]=16[mSv/min](1/2)7[mm]/2[mm]×(1/2)3[mm]/2[mm]

このような形になると、指数の部分は足し算になります。

I[mSv/min]=16[mSv/min](1/2)7[mm]/2[mm]+3[mm]/2[mm]

I[mSv/min]=16[mSv/min](1/2)10[mm]/2[mm]

I[mSv/min]=16[mSv/min](1/2)5

I[mSv/min]=16[mSv/min](1/2)×(1/2)×(1/2)×(1/2)×(1/2)

I[mSv/min]=16[mSv/min](1/32)

I[mSv/min]=0.5[mSv/min]

したがって、透過後の1cm線量当量率は(2)0.5mSv/minとなります。

-

同カテゴリーの最新記事

- 2025/04/10:X線作業主任者の過去問の解説:管理(2025年4月)

- 2024/10/10:X線作業主任者の過去問の解説:管理(2024年10月)

- 2024/04/10:X線作業主任者の過去問の解説:管理(2024年4月)

- 2022/04/10:X線作業主任者の過去問の解説:管理(2022年4月)

- 2021/10/10:X線作業主任者の過去問の解説:管理(2021年10月)